混動,還是電動—日本汽車能否重構競爭力

在明清兩朝數百年歷程中,其實曾經出現過“廢漕改海”的趨勢,可惜最終還是無疾而終。

在黃仁宇先生的《明代的漕運》一書中提到,明朝中期曾經設置了一個獨立的軍事組織,稱為“遮洋總”(Shaowing-the-Ocean Division)。它在天津、德州和徐州設有分隊,負有在渤海灣進行短途運輸的任務。1458年,海運中斷。1567年,“遮洋總”正式解散,人員為其他組織所吸收。

同理,在542萬“日本車界漕工”的“裹挾”之下,強大的慣性是否會影響日本汽車純電動發展的走向還是一個未知數。日本汽車能否從電裝、松下等舊有體系中抽身出來,加快推進內燃機供應商轉向電驅動部件的轉型,并在中國和歐美市場設立現地化的研發體系,將考驗豐田、本田等車企的變革決心。

以豐田為代表的日本汽車在混動領域的累積優勢可能讓其“戀棧”,而滯后的內燃機時代的供應鏈則嚴重不適應當下的新能源轉型趨勢。如何在混動轉向電動的過程中構建新的國際競爭力,已經成為日本車企無法回避的靈魂拷問。

日本車企的代表豐田汽車一年的利潤冠絕全球,但是豐田以及日系車企為什么不及早轉向新能源的賽道以獲取未來的紅利呢?包括在三電、智能化方面提早布局,進行產業鏈的升級轉型?是不能,還是不為?

某種程度上,豐田系新能源汽車的產品力滯后簡直讓人不可理喻。譬如豐田系不論油車,還是電車,內飾的老派乏味是有目共睹的。光是中控臺那個不能再小的上世紀的小屏都已經讓人驚呆了,更不用說電動車的三電和智能化的雙雙拉胯。舉個例子:在實際的冬測中,一汽豐田 bZ4X 的續航達成率只有 37%,和 A0 級的小車差不多,并且充電時間長達 423 分鐘,整整 7 個多小時!而且價格還不便宜,難怪市場反響平平。

即便是豐田改弦更張,第二款純電車型 bZ3 直接采用比亞迪的三電系統,還是因為一些設計問題和智能化的缺失,依舊無人問津。

不僅是豐田系,其他日系的電動車之拉胯也是如出一轍,日產 ARIYA 艾睿雅、本田 e:NS1的市場表現同樣差強人意,和比亞迪、吉利等中國本土的電動車的差距可謂云泥之間。

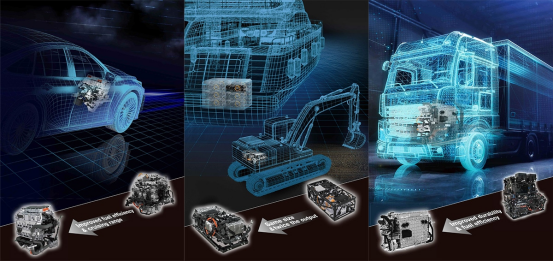

一言以蔽之,日系的電動車之所以缺乏競爭力,和其拉胯的供應鏈體系不無關系。電池、電機研發滯后,智駕智艙更是肉雞,和中國的供應鏈相比差了不止一個代際。

從那個又厚又丑分辨率又低的中控屏,你就可以直觀感知到電裝、松下、富士通這些“嫡系供應商”的強大話語權,和現代起亞的摩比斯體系如出一轍。說白了就是,無論中國本土的零部件多么好多么便宜,豐田都不會用,還是會選擇日本的供應商。沒有辦法,日系的供應鏈體系已經鐵板一塊,牢不可破。

豐田章男2023年在辭去豐田汽車公司社長職務時曾經說過:“我一直無法超越作為一個汽車制造者的思維范疇,這是我的極限。我認為現在有必要退一步,讓豐田進入一個新的篇章。”他的話引人深思:豐田章南真的不能突破慣有的思維,讓豐田進入新能源的新賽道?

在筆者的印象中,豐田作為日系車企的“領頭羊”,不缺乏遠見和謀略,也非常務實和穩健,既非好高騖遠,也非鼠目寸光。譬如,豐田 2010 年初就花了 5000 萬美元購入特斯拉 3%的股權,并且出讓加州工廠給特斯拉,一起合作開發純電版 RAV4,并于 2012 年上市。這說明,豐田早就預見到純電汽車未來的發展前景,并做了相應的嘗試和布局。

但是,雖然未雨綢繆,但是豐田和日系車企對于不可阻擋的新能源和智能化的浪潮,并不是持“ALL IN”的態度,說白了,還是有所顧慮,也有形式主義和中庸之道的妥協與平衡。安全第一,注重眼前的實利,這是豐田給外界的直觀印象。

那么,豐田為什么不能帶領日系車企“ALL IN”到新能源大勢所趨中呢?

日系車企能否“斷舍離”?

首先是戰略層面的即期優勢的保持和前期成本“沉沒”的問題。

豐田在混動技術(如普銳斯)和氫燃料電池車(如Mirai)領域投入巨大,認為這些技術對減排同樣有效,尤其適合充電設施不足或依賴化石能源發電的地區。

客觀上,日系車企在混動和氫能方面已投入大量研發和生產線成本,如果轉向純電路線可能需要放棄部分現有技術優勢,導致沉沒成本增加。日本在混合動力(HEV)和氫燃料電池車(FCEV)領域長期領先,豐田、本田等企業的混動車型滲透率達20%-40%。氫能技術方面,占有全球68%的固態電池專利。現實的混動技術和未來的氫能技術,日本都占有優勢,它會輕易放棄轉而去搭建純電動的“爐灶”?它有沒有這個勇氣,市場會不會給它足夠的時間和容錯?這些都是未知數。

日系車企最大的挑戰在于說服自己,放棄既有賽道的領跑者地位,選擇新賽道的弱勢跟隨者,內心的確需要非常強大才可以。

而反映在供應鏈方面的問題就是,燃油車供應鏈(內燃機、變速箱等)占日本制造業產值約10%,轉型可能導致傳統零部件供應商(如電裝、愛信)面臨生存危機,甚至引發大范圍的失業問題。

雖然豐田在加速研發全固態電池,試圖在續航和充電速度上實現突破,但是從產業鏈配套和商業化普及速度來考慮,全固態電池即使有突破,短期內也難以大范圍的商業化普及。

雖然豐田堅持技術路線多元化,但是對于混動作為主流方向的堅持是不可動搖的。原因無他,豐田需要保持市場的均勢,維持既有的優勢地位。

客觀上來說,豐田章男對純電汽車的“抵制”本質上是基于技術路線和市場策略的權衡,而非否定電動化趨勢。其核心邏輯是:

-

短期:通過混動和氫能維持市場優勢,規避純電車的技術與基礎設施瓶頸;

-

長期:加速電池技術突破,待產業鏈成熟后再全面轉向純電。

這種務實的策略既反映了傳統車企在轉型中的謹慎,客觀上也可能導致其在電動車領域暫時落后于特斯拉、比亞迪等激進派對手。

“百萬漕工”生計所系

日本汽車產業能否“廢漕改海”?

除了戰略層面的局限,另外一個受限的因素就是現有產業鏈的情況。換言之,日本車企多年來形成的燃油車的就業人口龐大,既得利益者眾多,也是掣肘日系車企轉型新能源的現實因素。

IEA 報告顯示日本的就業人口大約為 6,680 萬,大約 16%即1045 萬為制造業就業人口,其中一半即 542 萬人在汽車行業,占總就業人數的 8% 左右。

豐田章男不僅是豐田公司的掌門人,也長期擔任日本汽車工業會的會長,他不僅要經營好豐田汽車公司,還要為整個日本汽車產業的健康發展負責。面對日本國內的 542 萬汽車界“漕工”,豐田章南會怎么做呢?

如果全面向電動化轉型,豐田章南首先就要拋棄日本的核心供應商,包括電裝、松下等。日系車的車機拉胯,內飾老舊(譬如屏幕),和這些供應商的水平低下不無關系。

理論上,如果要發展智能化電車,日系車企必須和原來的老兄弟們“斷舍離”,轉而在中國和歐美等地設立新的研發基地和供應鏈體系,給予現地更多的決策權,加快轉型和出新品。即使要保留部分日本供應商,那也要大力推動內燃機供應商轉向電驅動部件的生產。但是實際上,在因循守舊的產業鏈的面前,估計豐田章南既無決心,也缺乏改變現狀的授權。

在推行電動化方面,日本表現出了變革的決心:日本政府提出到2035年實現國內新車銷售全部為電動汽車的目標,并計劃到2030年將可再生能源發電占比提升至36%-38%。豐田在2023年宣布戰略調整:到2030年投入8萬億日元研發電動車,推出30款純電車型,目標年銷350萬輛。本田計劃2040年全面停售燃油車。

至于上述這些宏大目標能否達成,則要打一個大大的問號。

島國思維的影響

除了前面所提到的戰略思維局限和產業鏈拖后腿,日本汽車還要面臨來源于島國的閉環思維的局限,缺乏大一統格局和前瞻思維。

譬如在成本控制方面,中國企業可以通過垂直整合和規模效應大幅降低電池成本,而日本企業因循保守的供應鏈管理模式(如依賴本土供應商)可能難以壓縮成本。

除此之外,日本缺乏超前規劃及開放兼容的思維,以充電基礎設施的建設為例,存在著以下一些問題:

-

電網負荷與升級成本:日本電力系統以區域性壟斷為主(如東京電力、關西電力),快速普及電動車可能導致局部電網過載,需大規模投資升級。

-

城市空間限制:日本人口密集區(如東京、大阪)缺乏公共充電樁安裝空間,老舊住宅區私人充電樁普及難度高。

-

充電標準協調:日本曾推廣CHAdeMO充電標準,但全球主流轉向CCS和特斯拉NACS,可能面臨兼容性問題或重復投資。

作為一個能源不能自給的島國,日本對于電動化之后的供應鏈風險存有疑慮。日本本土缺乏鋰、鈷、鎳等關鍵電池原材料,依賴進口(如鋰資源主要來自澳大利亞、南美),供應鏈易受地緣政治或價格波動影響。日方認為,電池原材料(如鋰、鎳)供應緊張和地緣政治風險可能制約純電產能擴張。而這也會限制日本汽車在純電動方向上的躍遷。

混動能否給電動讓路?

作為全球混動技術的老大,豐田的混動車型累計銷量超過2000萬輛,并繼續在傳統優勢市場熱銷。但是來自國際競爭的壓力已經讓豐田無可回避,包括:

-

中國車企的崛起:中國憑借龐大本土市場、政策扶持和電池成本優勢,已占據全球60%以上電動車市場,日本車企面臨出口競爭壓力。

-

歐洲碳排放法規:歐盟計劃2035年禁售燃油車,日本車企若無法快速推出有競爭力的EV車型,可能失去歐洲市場份額。

-

美國市場門檻:美國《通脹削減法案》(IRA)要求電池本土化生產,日本車企需在北美建廠或調整供應鏈以享受補貼。

一方面是在傳統燃油和混動市場的強勢地位和高額利潤,另外一方面是在新能源市場的產業鏈落后和技術儲備嚴重滯后,即使是引以為傲的固態電池研發其量產化進度也落后于中韓企業,而在鋰離子電池的規模化方面更是泛善可陳。

雖然還有10年左右的緩沖期可以讓豐田續享混動紅利同時加快電動化轉型,但是10年之后豐田在新能源賽道大概率無法成為主導者。

當然,日本汽車也不乏潛在解決方案,具體包括:

-

強化國際合作:通過與中國、歐美企業合作獲取市場與技術資源,例如雷克薩斯國產化以貼近中國新能源產業鏈。

-

加速固態電池商業化:利用技術優勢搶占下一代電池市場。

-

構建區域性電池聯盟:與澳大利亞、東南亞合作確保原材料供應。

-

政策聚焦與補貼傾斜:明確EV路線圖,擴大充電基建投資。

-

與傳統供應鏈協同轉型:推動內燃機供應商轉向電驅動部件生產。

-

開拓細分市場:發揮小型車設計優勢,開發高性價比微型EV。

問題是,這些解決方案需要強力的決策和高效執行,以日系車企慣常的操作風格來看,想在短期內協同好,難度相當大。

寫在最后

日本發展純電汽車的核心矛盾在于:如何平衡傳統產業優勢與新興技術轉型,同時應對中韓的產業壓制和歐美政策壁壘。若無法在電池技術、供應鏈重構和政策協同上取得突破,其全球汽車產業地位可能進一步下滑。反之,若能利用固態電池等技術實現“彎道超車”,仍有機會重塑競爭力。

另外一方面,日本汽車行業正被迫加速向新能源和智能化轉型,但其成功取決于技術突破速度、產業鏈整合能力及全球化戰略的靈活性。若能在固態電池和氫能領域實現商業化突破,仍有望在下一階段競爭中占據一席之地。

精彩圖文

今日推薦

- [新車資訊] 5個版本、預售價18.8萬元起,吉利銀河E8將于1月上市并交付

- [廠商要聞] 手車一體,領克智能座艙的神來之筆

- [試駕體驗] 旗艦版閃耀上市!全方位試駕東風風神皓瀚DH-i

- [廠商要聞] 西安航天城特斯拉中心開業,才發現修車也可以很賽博!

- [廠商要聞] 傳承安全基因 吉利銀河E8獲首批NESTA六維電安全001號認證

- [行業動態] 【崢嶸五彩天藍,致遠美好未來】 ——中化金冷服務商大會暨5周年盛典圓滿落幕

- [車商資訊] 問界新M7突破十萬大定,懂車帝冬測驗證高品質

- [廠商要聞] 底子好才能走得遠,吉利架構造車走出康莊大道

- [廠商要聞] 病菌來襲,呼吸也成一種痛!開車到底用不用戴口罩?

- [銷量排行] 突破20萬輛大關!吉利汽車11月銷量200079輛,新能源連續4個月創歷史新高 海外銷量首次突破3萬